NEWS&EVENTS

-

レポート

今年も暑い日々が続く8月の週末、2050年の日常を想像する体験型ワークショップシリーズ第二弾として、“触覚”を持つロボット体験ワークショップを当CPSセンターにて開催しました。(中高校生・大学生向けには8月22日(金曜日)、一般の方向けには8月23日(土曜日)に開催)

(ご参考:第一弾はメタバースをテーマに、VR体験を通して未来の日常を考えるワークショップを2025年3月1日に実施しました。第一弾の様子はこちら)

今回の体験型ワークショップは、今後私たちの暮らしにも導入されていくであろう最先端の技術を研究されている慶應義塾大学野崎研究室からゲストをお迎えし、研究室では普段どんな研究を行なっているのか? ロボットが「触る感覚」を持つとどんなことができるのか?など気になるお話から始まり、実際に参加者の皆さんで「ロボットを通して触れる体験」をした上で、こうした離れていても触れる感覚が身近になった少し先の未来の日常は、どんな風に変わっていきそうか、変わってほしいか、あるいは、本当に変わってしまってよいのか・・・未来の日常での活用シーンを参加者の皆さんと一緒に想像しながら、ディスカッションの時間も含めた三部構成で行われました。

開催概要

【日時】

- 2025年8月22日(金)13:00−16:00【中高生・大学生向け】

- 2025年8月23日(土)10:00−13:00【一般向け】

【場所】慶應義塾大学 三田キャンパス 南別館(CPSセンター)

【主催】慶應義塾大学 サイバーフィジカル・サステナビリティ・センター(CPS センター)

(イベント運営を 特定非営利活動法人 シブヤ大学へ業務委託)

【プログラム】※両日共通

開会/はじめに(10分)

<第一部> ゲストトーク & QA (20分)

未来の日常をつくる研究の世界をのぞいてみよう!

大塚 百優(慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科 野崎研究室)

<第二部>体験 (60分)

リアルハプティクス搭載ロボットを操作してみよう!

(体験・QAサポート:慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科 野崎研究室の皆さま)

<第三部>ディスカッション(60分)

ロボットが身近になった未来の日常を想像しよう!

(進行サポート:シブヤ大学スタッフ)

おわりに/閉会(5分)

司会・進行:堀江 将(CPSセンター 特任講師)

ワークショップの様子

「ロボットの触覚はどんなのだろう?」「ロボットの触覚がどこまで人間にモノに近づいたのか体験したい」「最新のロボット技術によって生活上の障害をどれだけ乗り越えることができるのだろう?」といった広い期待から、「障害者支援の希望になるような技術を知りたい」のような具体的なイメージ、あるいは「堅苦しい学術的な内容で場違いな所だったらどうしよう」のような不安など、様々な期待と少しの不安を感じながら、『2050年の日常を想像しよう~離れていても触れる!“触覚”を持つロボット体験ワークショップ~』という共通テーマのもと、1日目の金曜日は中高生および保護者、2日目の土曜日は一般の方々、あわせて10代から70代までの様々な年代の方にお集まりいただきました。

両日とも三部構成の同内容ですので、ここでは2日分まとめてワークショップの様子をご紹介します。

第一部のゲストトークでは、今回の“触覚”を持つロボットの根幹をなす技術である「リアルハプティクス(Real Haptics)」技術について、慶應義塾大学理工学部システム工学科 野崎研究室 修士1年の大塚百優さんから、丁寧な非常にわかりやすい説明と、実際の応用事例について紹介がありました。

リアルハプティクスとは、現実の物体や周辺環境との接触情報を双方向で伝送し、力触覚(触れた物の硬さや柔らかさを伝える力に関する感覚)を再現する技術で、単なる「押す」「引く」といった動作だけでなく、「柔らかさ」「抵抗感」を伝えることができます。遠隔地にある物体の感触を操作側の手元で感じながら操作することで、人間と同じように遠隔でロボットが物をしなやかにつかむことができるのが特徴の技術です。そうした技術的な解説に加えて、大塚さん自身がなぜこの研究に取り組んでいるのか、研究者を志すに至った経緯という背景の「物語」も共有されたことで、技術開発の意義を理解する機会となりました。特に中高生の参加者メインの1日目の参加者にとってはとても刺激と参考になったようで、熱意に耳を傾けていました。

第二部の体験では、会場内に設けられたリアルハプティクスのロボット装置を使って、実際に遠隔で“触れる”の体験です。

離れた場所にある物体をロボット装置でつかんで動かす動作を、ビデオカメラの映像越しに見ながら手元のコントローラーを操作します。物体は柔らかいスポンジや硬い木のブロックだったり、潰れやすい鶴の折り紙や割れやすいポテトチップスだったりします。自分の手で直接、物体をつかむ、動かすのであれば難なくできることも、映像でロボット装置の位置を見ながら手元のコントローラーを操作するとなると、できることもあれば、できないこともあることに気づきます。そこで、視覚情報だけでなくリアルハプティクスを使って、手元に硬いとか柔らかいといった“力触覚”が伝わるようにすると、硬い・柔らかいの差を手元で感じられる不思議さ、そして手で明確に感じているわけではないのですが、無意識のうちに繊細な物体を壊すことなく遠隔移動できる不思議さを体験しました。

さらに、人間の手が行っている動作をロボットに保存して再現するだけでなく、スピードを変えることができたり、遠隔で感じる“力触覚”の強さをn倍や1/n倍に変えることもできたりと、ロボットの手は人間の手を単に再現するだけでなく、人間以上のことができることを実体験を通して肌で感じることができました。

- 印象に残ったことは?

- 「紙やスポンジなどつかみにくい物体でも、簡単につかむことができた」

- 「同じ硬さを遠隔でただ感じるだけではなく、“硬い”を自在に与えることができることを知って驚いた」

- 「つかむときの強さも変えることができたり、動作をコピーして再現したりさらには倍速にしたりできることが印象に残った」

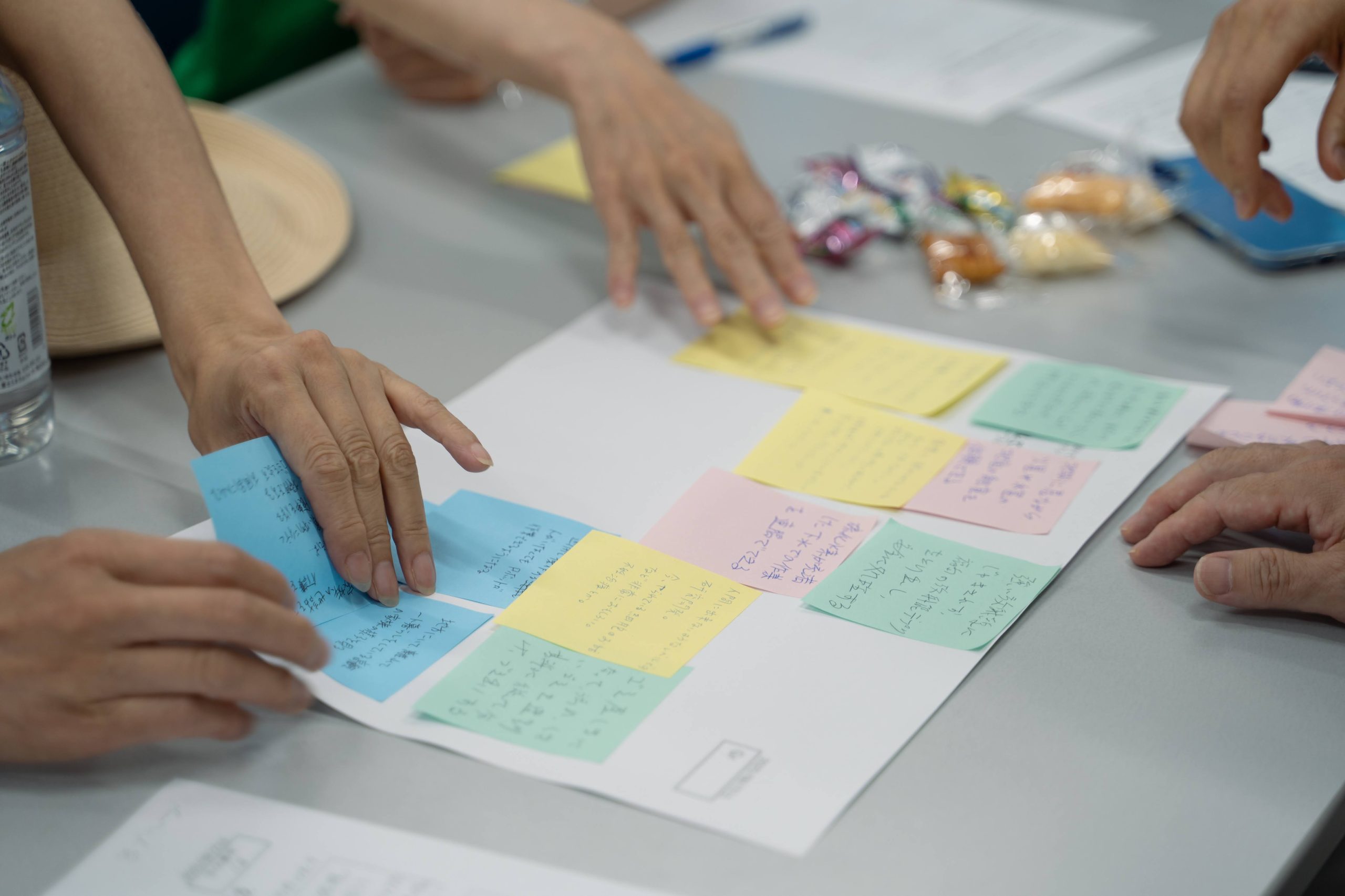

第三部のディスカッションでは、さきほど体験した驚きの感覚を手に余韻として残しながら、グループに分かれて感想のシェアと未来の想像です。

実際に体験する前と後とで、印象に残ったことや気付いたことのなどの感想をシェアしたあと、「離れた場所にもう一つの自分の“手”がある未来を想像してみよう」のお題で、自分を主語に自分の暮らしや仕事、趣味などがこうだったらいいなという未来を全員で想像しました。皆さんすごいスピードで次々と付箋に書き出しつつ、グループで意見交換、時にはゲストの大塚さんや野崎研究室の大学院生、学部生に質問したり一緒に議論したりしました。

- こうだったらいいな、の声

- 「(自分は水泳をやっているが)例えば手の動かし方などのプロの動きを保存して、実際に身をもってその動きを体験できるようになれたらいいなと思った」

- 「熱い、冷たい、汚いなど、触れたくない物を遠隔ロボットを介して触れるようになる」

- 「真冬、真夏に外で洗濯物を干すのが苦でなくなる」

- 「会社で仕事をしながら自宅の片付けをする、庭の雑草とりをさせる」

- 「仕事に出かけても家にいる赤ちゃんのお世話ができる」

- 「遠方家族の介護、生活サポート、在宅ケアサービス」

- 「(離れたところにいる)孫を抱きたい」

- 「自分で自分の肩もみ」

- 「自分がねたきりになった時に、自分の思うように起こしてくれ、風呂に入ったり、トイレに行ったり、食事したりできる」

- 「介護現場で高齢になった人の日々の細かなニーズに応える。背中がかゆいとか。」

- 「人に触れられるだけで治療になる=手当て。手当てができるロボットならいやしになるかも」

- 「失われそうな技術とか難しい技術などを保存してそれを再現できるようになればいい」

- 「動きの保存と再生ができるのなら、無限に作業をおねがいできそう」

※ディスカッションの進行サポート役として各グループで一緒に議論をされたシブヤ大学スタッフから、当日を振り返っての感想を頂きましたので、あわせてご紹介します。

このディスカッションでは、単なる技術の応用例にとどまらず、「触れること」が人間の感情・記憶・関係性にどのように関与するのかという深い問いが共有されました。高齢者支援や医療への応用を語る声がある一方で、「冒険」「未体験領域」「感覚の拡張」といったアイデアも提示され、触覚技術がもたらす未来像には多様な色彩が帯びていました。

このような多様な視点が交差する場は、単なるアイデア出しの域を超え、「未来社会の感性設計」に近い営みであると感じました。触覚というテーマが、参加者の想像力と社会的関心をつなぐ媒介として機能していたように思います。

グループディスカッションの中では、あるグループにおいて、介護・料理・スポーツ・旅行など生活に密着した応用が語られ、技術と幸福の関係について哲学的な議論が展開されました。「人間の五感の再現は難しい」「技術と幸福は必ずしも一致しない」といった問いが自然に生まれ、参加者同士の対話が深まっていました。

別のグループでは、介護・冒険・危険作業・癒しなど、年齢層に応じた多様な未来像が語られました。特に「ざらざら」「べとべと」といった微細な感覚の再現に対する関心が高く、技術の進化に対する期待と疑問が交錯していたことが印象的でした。

さらに、グループディスカッションでは参加者だけでなく、(野崎研究室の)大学生・大学院生との交流を通じて技術の最前線に触れる機会もありました。単なる技術体験にとどまらず、参加者の語りや問いが場を豊かにし、「共創的な学びの場」として機能していたことが強く印象に残っています。

本ワークショップは、触覚技術という先端領域を体験的に理解するだけでなく、技術と人間の関係性、そして未来の幸福のあり方を考える貴重な機会となりました。スタッフ・参加者ともに、技術の可能性と限界を実感しながら、社会的応用や倫理的課題に向き合う姿勢が印象的でした。

技術体験が単なる「便利さ」や「効率性」の追求ではなく、「感情」「記憶」「関係性」といった人間の根源的な営みに接続されていた点も注目すべき点でした。触覚というテーマは、視覚や聴覚に比べて語られる機会が少ないものの、実際には人間のアイデンティティや社会的つながりに深く関与しています。触れることは、言葉よりも早く、記憶よりも深く、関係性を築く力を持っているのではないか——そうした少し哲学的な問いを含みつつ、考えるきっかけを得られるワークショップであったと感じています。(山口 圭治 特定非営利活動法人 シブヤ大学 ボランティアスタッフ)

参加された方の声

全体を通して「日常的な観点での気づきがあった」との声をたくさん頂きました。それらの中には、期待だけでなく心配の声もありました。中高生、一般の方の2日分の声から、いくつかご紹介します。

- 皆さんの期待と心配

- 「人間にできないこと、困難なことをロボットにやってもらうという研究は今後ますます重要になると感じました。柔らかくて力加減の難しい物を、硬い物をつかむ感覚で扱うという発想に感心しました」

- 「触覚が遠隔で伝わるだけで色々なことに応用することができ、人間だけだったら考えつかなかったようなことも実現可能になってきていることにとても興味を持てた」

- 「人間の触覚がデータ化されて、自分の身の回り生活がより快適に過ごせる未来への期待が高まった。」

- 「AIなどのロボットは仕事を奪っていって人間に害のあるような言い方を世間はしているけど、ロボットにはたくさんの可能性があるということを感じました」

- 「触覚を持つロボットというと、少し怖い印象がありましたが、実際に触れてみると、現段階では比較的シンプルで、むしろ便利になるイメージの方が強く残りました」

- 「人間が機能的にいかに素晴らしいかを再認識する機会になった」

- 「あるモノをつかむ動作のコピー技術で、違う種類の物でもある程度同じようにつかめることが素晴らしかったが、逆に危険もあるのでは?と感じた」

- 「危険な場所や人手が足りない場合はいいが、職人や一般の労働者の仕事を奪うことにはならないのだろうか(現在のAIのように)?」

参加者の皆さんそれぞれに、ロボットの可能性や期待をさらに感じたり、あらためて人間のすごさを再認識したりする面もあれば、便利さの裏に潜む危険性への心配の声もありました。

「技術と幸福は必ずしも一致しない」という声もありましたが、最後には「ロボットに乗っ取られてしまう未来ではなく、共生していけるような未来を作りたい」というゲストの大塚さんの言葉に、参加者の皆さんは明るい未来を感じた、あっという間の3時間でした。

写真:鈴⽊ 夏奈(特定非営利活動法人 シブヤ大学 ボランティアスタッフ)

体験型のワークショップについて、「言葉の説明だけではイメージしにくかったことも、操作したら、なるほど、そういうことかと納得」「ただつかむから最先端の人間の触覚をロボットを通して感じることができ、体験型の素晴らしさを実感」との声を頂きました。

先端技術の展示会や専門家の研究発表会とは違った形で、技術や研究が目指す先である未来の日常において、実際に使う“普通の人”の目線で一緒に考えることのできる体験型ワークショップを今後も企画できればと考えております。

ご参加頂いた皆さん、ならびに、ゲストでお越し頂いた大塚さんはじめ野崎研究室の皆さん、イベント運営をご支援頂いたシブヤ大学のスタッフの皆さん、ありがとうございました。

本イベントのご案内サイトはこちらから → 22日(金)、23日(土)

記載の所属・職位は実施当時のものです。本イベントは、CPS研究会の一環としてJSTムーンショット型研究開発事業JPMJMS2215の支援を受けています。